Les philosophes ont longtemps méprisé le corps au profit de l’âme, et les hommes, à leur suite, ont longtemps privilégié la conscience et la volonté sur cette simple matière vivante que serait le corps. À eux, Spinoza répondait dans l’Éthique (1677) : « ils ne savent pas ce que peut le corps ». Depuis lors, le corps a été réévalué, sa puissance enfin interrogée, et les limites qu’on lui imposait questionnées. Mon corps est en effet cet étrange objet entre les objets qui composent le monde. De lui surgit un esprit, qui, peut-être, le transcende tout en lui restant attaché par un lien mystérieux que philosophies et sciences veulent désormais élucider sans privilégier ce qui était autrefois appelé « âme ». De lui, on sait combien il n’est pas seulement accueilli par une communauté mais aussi dressé et marqué culturellement : excisions, scarifications, techniques du corps, canons de beauté, assignation d’un genre... Davantage, mon corps, pourtant caractérisé par son intégrité, ne m’appartient pas.

Aujourd’hui, les corps résistent : l’indisponibilité juridique du corps fait débat (GPA, suicide assisté, don d’organes, eugénisme libéral, prostitution) ; au corps biologique répond désormais le corps socialement construit que l’on peut déconstruire, au corps politique des corps collectifs en lutte, au corps vulnérable et mortel le rêve d’un corps augmenté…Tels sont les corps que nous sommes aujourd’hui : des corps soucieux d’eux-mêmes, revendiquant un nouveau champ de possibles, et donc en devenir, qui veulent savoir et faire connaître ce qu’ils sont.

01novembre

29novembre

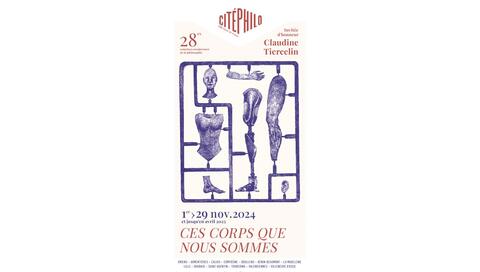

Festival Citéphilo 2024 : Ces corps que nous sommes